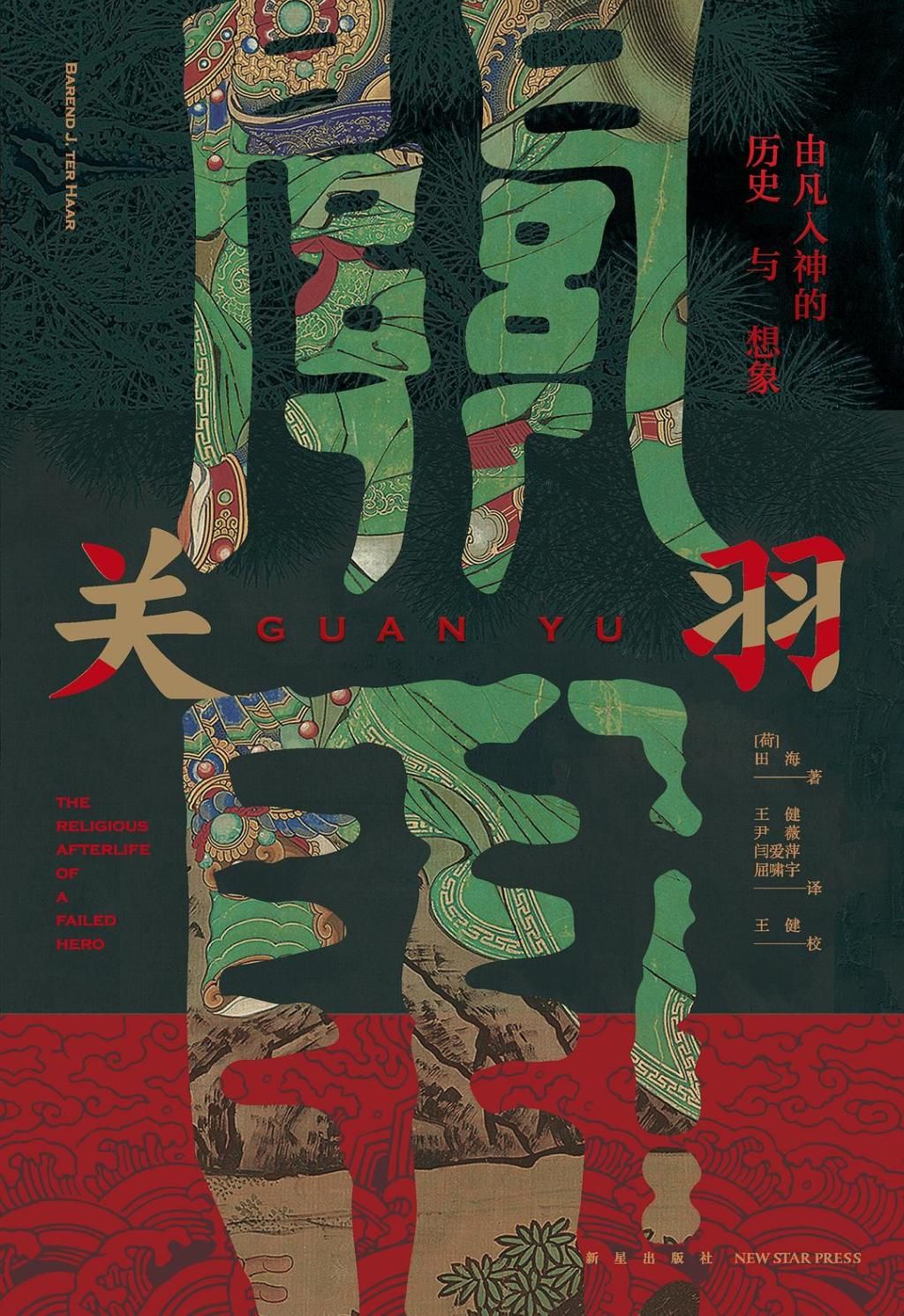

田海(Barend J. ter Haar),毕业于荷兰莱顿大学,师从著名汉学家许理和教授,历任德国海德堡大学、荷兰莱顿大学、英国牛津大学、德国汉堡大学中国学教授,以跨学科视角融合宗教学、民俗学与社会学方法,主要从事中国传统宗教文化、民间信仰及社会历史研究,代表作有《中国历史上的白莲教》《讲故事:中国历史上的巫术与替罪》《关羽:由凡入神的历史与想象》《天地会的仪式与神话》等。除母语荷兰文之外,田海教授精通英文、德文、法文、中文、日文等语言,长期担任国际学术期刊《通报》编辑,致力于积极推动中外汉学研究交流。

本文整理自田海教授近日在上海师范大学的学术报告《视野、方法与实践——近世中国民间信仰研究的跨域对话》。应上海师范大学人文学院中国史学科和历史系联合邀请,田海教授结合自己的研究和经验,围绕中国民间信仰研究从词汇、视野、史料、方法、实践五个方面提出了自己的见解。本次报告是上海师范大学历史系“海外名师交流工作坊”系列之一,由历史系主任徐茂明教授主持,历史系教授周育民、陈大为,副教授张洪彬,讲师董圣兰、张宝宝,中文系主任王宏超教授、施晔教授,上海社科院世界中国学研究所副所长、研究员王健,以及上海师大、复旦大学等沪上高校研究生数十人出席讲座。

以下是田海教授的发言。

田海(Barend J. ter Haar)

其实“民间信仰”是我特别不喜欢的词汇,我今天就要从这个词汇展开讲述。这个词可能包含一些政治性的内容,我主要是讲学术性的方面。今天的题目《视野、方法与实践——近世中国民间信仰研究的跨域对话》,是徐老师给我的。我觉得比较合适,就按照这个题目说说简单看法。

词汇

首先,我很不喜欢“民间”这个词,因为我们不能解答谁是“民间”。如果不能定义谁是“民间”,那这个词就不是很有用。所谓“民间”信仰、“民间”文化等等,社会中任何一个人都可以参与进来,那“民间”这个词就没有分析力量。没有分析力量的词汇,不是好的学术词汇。举个例子,我曾经做过天地会的研究,成果也已译成中文出版。我们很容易判断天地会中的人是“民间”,他们肯定不是社会精英。但是他们能写字,留下很多文献,肯定也不是一般意义上的农民。农民可能会签名,但除了签名和一些简单计算之外,他们掌握不了那么多汉字。那些把他们的意愿写成书、写成文本的人,有一定的识字率,算不上一般的“民间”。我觉得“民间”这个词的分析力量不大。

谁是“民间”?是否存在不属于“民间”的“精英”?所谓“精英”,其实也是一个有问题的词。我认为精英应该包括社会精英和教育精英,教育精英是指参加过科举制度的人,而社会精英是指有钱人。“精英”不是铁板一块,他们也有不一样的看法、教育经历、信仰等等。我们不能把“精英”和“民间”的分离当做研究前提,必须要具体考察一个“精英”实际上是不是真的不参加所谓“民间”的东西。城隍庙是一个好的例子。祭拜城隍的人,既有“精英”,又有“民间”。当然,关公庙也是这样。事实上,一个精英家庭中,处于领导地位的男人可能不参加,但是他的妻子、孩子,仆人等等可能参加。具体情况非常复杂,所以我们不要把精英与民间的分离作为研究前提,而是要具体研究这个问题。

所谓“民间”信仰实际上也有精英参加,甚至皇帝或曾国藩等朝廷要员也会参与进来。如果我们不能真正定义哪些是“精英”,哪些是“民间”,“民间”里面还包括哪些内容,那“民间”这个词就不具备学术意义上的分析力。所以我不认为自己在研究“民间信仰”,也禁止我的学生特别是博士生使用这个词。我知道在中国大陆学界这个词很常用,但我想说的是如果不能定义、限定使用范围,就不能轻易使用它。

西方同样存在类似问题。在西方学界,细分为宗教、社会、历史。研究明清社会的专家完全忽视宗教,不论是精英的教条性的佛教、新兴宗教或者秘密结社等等。他们不了解宗教和历史的關係,其实也不可能完全了解当时的社会。宗教、社会、历史是不能分开的。所有社会团体都以祭祀与崇拜为中心,不存在没有崇拜的社会团体。细至家庭,也会崇拜祖先,祖先之外,甚至还有其他信仰,比如江南地区拜五通神,山东、河南、河北、东北地区拜五大家仙 (狐仙、黄仙、白仙、柳仙和灰仙之类)等。要了解某个社会组织,就要了解他们的信仰,二者不能分开。

上世纪八十年代我在日本留学,目的就是要了解中国传统社会的组织。当时大陆的学术研究主要是收集史料,不以分析见长。日本人早在1930年代的民国时期就在中国做田野调查,主要是为了解中国传统社会的组织。那些田野调查是为日本侵略和殖民统治而服务的,他们调查得很认真,还用日语发表了诸多著作和文章。我读过很多这类田野调查,逐渐了解到那些宗教性社会团体,意识到要了解传统社会,就要先了解宗教。所以我研究的不是民间信仰,而是中国传统社会。

认识到宗教与社会的关联,我们就可以利用更多史料去了解地方社会。以关公为例,关公保护某个地方,我们就需要了解这个地方有什么自我意识。所谓自我意识并不抽象,就是他们是否一起拜某一个神。上世纪八十年代,我对宗教与社会的联系开始感兴趣。不过直到现在,一般的西方学者仍然是分开研究。比如研究宗教,就只研究一些精英的和尚,一些精英道士或哲学家,忽视包括精英在内的地方社会的大多数人。回到刚才讲到的关公,他保护一个地方,是因为当地人把他当做神,能保护他们远离疾病、收成更好、免受贼人侵扰。再如明朝一个名声好的永乐帝,一个名声不好的嘉靖帝,他们都利用神力对付蒙古人。明朝人把蒙古人当做鬼,后来也把荷兰人当做鬼。当时人认为外国人都是鬼,同理就可以用驱鬼的方式驱逐他们。神既可以保护又可以攻击,可以对付人,也可以对付鬼。只有了解这些,才能了解一个地方社会。我的研究目的是了解中国传统社会,不是研究“民间”。

另一个是识字率。具体考察中国识字率的史料不多,且识字率本身也有很多问题。有人备考科举,必然认识很多汉字,但不见得具备良好的利用汉字的能力。比如,熟记《论语》,其实对具体社会生活没有什么用,书里都是日常生活中很少用到的词汇。同理,《孟子》的具体用处也不大,当时人也不能利用书中的词汇去做会计。识字率不只是看掌握多少汉字,也要看掌握什么汉字。中国汉字与西方字母不同,导致两者教育方式差别很大。在西方,圣经用的字母和做会计用的字母一样,都是二十六个字母。当你在一个环境掌握如何利用那些字母后,就可以很轻松地去做经济、社会、宗教、文学等其他方面的事。汉字则不同,每一个行业都要先学一些汉字,不用就会遗忘。我们很少关注到,中国传统教育中,通过《千字文》《三字经》《百家姓》等等学到的汉字,能帮助人们做什么。识字率是一个很大的难题,我认为还有很多题目要做。

视野

西方人能了解中国历史吗?当然不了解。其实你们中国人也不见得了解。因为历史是过去,对于过去,我们都是陌生人。五十年代的中国,对今天中国人来说完全就是另一个世界。研究中国,西方人有西方人的问题,中国人也有中国人的问题。你们可以批评我语言能力有限,但从本质上我们都一样,对过去都是陌生人。西方人研究中国有一个好处,就是必须要先做翻译,而且可以大方承认不懂中国历史,没有人会觉得意外。中国人就很难做到这样,普遍觉得:“这是我们的历史,我都懂。”要做一名好的历史学家,应该去看看能不能了解自己的父母。我也是到现在才开始了解。我有孩子,对我想去了解父母是一个很大的帮助。我父亲已去世,母亲88岁,还很独立,什么事都是自己做,现在开始告诉我一些她的看法与近代史经验。我很遗憾,长那么大,直到现在才开始倾听她的看法。我们如果运气好,活得时间足够长,经验丰富且有意识地去了解,就会更好了解过去。西方人研究中国的优点,就是很容易承认不懂,会去询问、找资料等等。我们没有优越感,但“偏见”非常多,我本人的“偏见”更多。我个人直到现在都保留一些“偏见”,但我尽可能有意识地对付我的“偏见”。这就是学术——对付自己的“偏见”,对付史料存在的问题等等。

我的祖先是宗教难民,在500年前的宗教革命时受到压迫,从法国的南部逃至荷兰。我有宗教难民的家族背景,所以对荷兰和法国的历史感兴趣,后来也把这个兴趣迁移至中国,开始研究白莲教、天地会等。做研究,除老师告诉要做什么之外,其实很多兴趣点与本人自身的历史背景很有关系。

另外,你们可能听不出来,我的荷兰语口音在荷兰属于社会精英阶层,在国内我不可能去研究乡村或者工人。因为他们一听,就(错误地!)认为我这样人不会对他们的东西感兴趣,而且我确实不喜欢他们的有的东西。不过,我研究中国传统社会的下层百姓就不会受到我口音问题的干扰。天地会可以说属于社会下层,虽有文字,但在经济上大多数都是穷苦人。田野调查时,我虽有荷兰口音,但对于中国人来就只是外国人的口音,他们听不出我口音属于哪个社会阶层。现在,我跟地方社会的人沟通更顺畅,比40年前我留学时更容易,因为普通话的普及让他们更能听懂我说的话。当然,有时候他们刻意不想让我听懂的内容,还是会选择讲方言。

经济落后不代表没有文化。任何社会都有文化,只是你可能不承认那个文化的价值。经济落后地区,传统文化可能保存得更完整。我研究中国传统社会,更喜欢去一些稍显偏僻的地方,比如山西山区。目前我在山西做特聘教授,目的就是去偏僻的地方了解中国历史。在上海见到外国人都无所谓,但在山西他们见到我是一个外国人会特别感兴趣,我就用汉语逗他们说:“外国人在哪里?我没看到什么外国人。”这样调侃的聊天方式,会拉近我们之间的沟通距离。我认为沟通很关键,如果历史学家不敢跟研究对象沟通,就不是一位好的历史学家。这是身为外国人的优势,不是我个人的优点。尽管我有偏见、有家庭背景,甚至有口音,但荷兰语口音在中国完全没有影响,他们依旧欢迎我,乐于帮我了解当地。

史料

翻译中文史料,西方人有很大困难,日本人也有。不过,日本人翻译中文历史悠久,还有很多同样的词汇。中文对于日本人,就相当于西方人的拉丁话。西方人研究中世纪,好处就是懂拉丁话。比如,我作为荷兰人从12岁开始学拉丁文,意大利人可能更早。日本人在中文史料翻译上的困难比西方人小,但是他们也必须先要翻译,不能直接研究。阅读史料,发现不懂的地方,是解决问题的关键。我发现很多中国学者投机取巧,随性抄录的史料,他们自己都不见得能看懂。但我作为读者必须要看懂,还要翻译,只能强迫自己去了解。当然我也会出错。读者阅读我著作的译本,首先遇到的问题就是不完全看懂我的分析,因为译本一般要复原我的文言引证,结果不知道我们怎么理解某部分史料。不过,翻译也有好处,就是中国人可以快速了解著作大致内容。

西方的一些史料,中国人可能看不懂,即便能看懂也很难用。我的长处是擅长多门语言。小时候,我的父母认为我喜欢学语言,为我选择上一个有拉丁语、古典希腊语、法语、德语、英语、荷兰语的学校。上大学后,我学习中文、日文,还学过越南语,甚至还想学习满语,后因条件不许,只能作罢。拉丁语非常有意思,有些西方史料起初是用拉丁语写的,后来译成法语、葡萄牙语、西班牙语、英语等。我举个例子,我的老师有两个研究方向,一是佛教,一是耶稣会。明末耶稣会在中国非常厉害。课堂上,我见过明末耶稣会的信件,发现衙门的重要支持人进士李之藻在杭州西湖旁边有幢别墅,他甚至还和地方社会上的人特别是渔民去竞争、动手、争吵,内容非常难得。中国的文献断不会记录这些内容,但就存在那些信里。另一个例子,关于1616年中国禁毁耶稣会的一个文集——《南宫署牍》,藏在日本东京的很难进去的尊经阁图书馆。后来我在日本教授的帮助下,得到了影印资料,其中有份史料是一个详细清单,仔细描绘了教堂里边的东西,非常细致。

西方人的长处是比较容易看到这些史料,提议中国学者也应该去关注它们,有一些史料就是中文写的。例如,清初顺治时期有一本“醒迷篇”(复印本:耶稣会罗马档案馆明清天主教文献,台北,2002) 介绍很多当时的中国宗教文化。一般情况下,凡遇到朝廷禁教也会产生很多史料。我们利用它会了解通常被禁止的东西,像天地会、秘密结社等,比一般社会了解得更好!1980年代初,许理和教授教我们的时候,相当一批耶稣会方面的史料还没出版,只能前往巴黎、梵蒂冈等地的藏书机构才能看到,现在一般都有影印本。一般西方学者和中国学者不在意这些史料,觉得都是有关天主教的史料。实际上,这里边还包括很多不属于天主教的东西,当时一些传教士通常也是按照中国文化习惯来做事的。

传教士方面的档案,特别是有关19世纪、20世纪的史料,非常有意思,主要收藏于伦敦、巴黎、罗马、巴塞尔等地,有很多我们到现在还没有很好利用过的史料。例如,研究客家的学者,必须要去巴塞尔。创立于巴塞尔的基督教传教会巴色会进入中国的时间较晚,只能去中国比较偏僻的地方。这些巴塞尔传教士来到广东梅县客家生活的地方,用德语记录下来的田野调查报告描写得很仔细,但很少有人注意到这批史料。西方学者利用这批史料,也主要是看自己需要的那一部分。

另一方面,我们不常用的社会史史料是宝卷。我目前在研究产生宝卷的一个宗教团体(北方的弘阳教),不是研究宝卷本身,只是利用它去了解他们一些领导的生活。我阅读宝卷非常困难,因为他们写得很糟糕。不过,写得很糟糕,恰好表明这些宝卷是识字率不高的人写的,是很有意思的现象。他们所写的内容,包括他们为什么要参加这个团体,需要什么样的佛教,需要什么样的宗教等。他们描写得很清楚,有时候还会涉及他们个人的日常生活情况。宝卷、善书、扶乩等等这类文献都有意思,想要了解所谓“民间”,必须更多地利用这类史料。而且正是因为写的很糟糕,所以这种史料也会帮助我们了解识字的社会史。

方法

《关羽:由凡入神的历史与想象》的优点在于方法可能比较新。一是地图史料。中国很早就有史料,但具体统计数字很不可靠。因为这些数字多与赋税相关,人都不愿意纳税,尽可能想办法避税。中国很多地方有赋税史料,却很难代表当地真实的经济情况。对于信仰来讲,很多地方文献中的庙宇统计都有缺失。我早年发表过一篇文章,发现中国每一个县基本上都有几百个庙,几乎每一个庙都有组织。明清时期庙里就有“社”,很可能也有“会”,有的社还很大。社就是指社会团体,范围包括一个村的一部分、一个村、几个村等,不一而足。我们不知道为什么某个村属于一个社,还是两个社,实际上这个问题非常有意思。尽管很难统计,我们还是可以画出简单的分布地图,然后从地图中分析哪个地方有什么现象。我们可以分析庙的组织哪里发展得早?哪里发展得晚?还可以分析某一个崇拜的分布。我们就会发现很多分布与语言有关系。 天地会有一个现象,即不讲同一个方言的人不会合作。19世纪末,广州香山人孙中山要找一些讲潮州话的天地会教徒,但是说潮州话的天地会压根不肯跟他合作。广州与潮州两个地方的文化有很大区别。如果把这些现象放在地图上,很容易发现某一个所谓的宗教现象或信仰现象是按方言去分布的。

《关羽:由凡入神的历史与想象》

时间变迁也很重要。关公崇拜的扩散大概和地方文化有关系,可以按照方言去分析,还有一个时间变迁过程。元朝的关公崇拜远比北宋时期更多,我真的没想到,也不能详细解释其中的原因。我也研究过山西南边的唐王信仰,也是开始于宋朝。早在唐朝已有唐王的神话故事,为什么唐王信仰到宋朝才开始,是一个很有意思的问题。我长期学中国宗教史,就想要了解人的崇拜为什么大都到宋朝才真正普及?当然,也有一些更早的人崇拜,但一般集中于大城市如南京等,很少有例外。到宋朝时期,中国信仰的普及范围大为扩张。崇拜有地理的分布,也有时间的发展过程,要综合分析才有可能做好,而且不要按照朝代分析,因为朝代和民间信仰的直接关系不是很大。

我很喜欢统计。不过中国传统史料统计起来比较麻烦,需要拥有更高的统计技巧。但是我觉得统计还是可以做的,比如我统计平均每年关公崇拜增加的数量,只要统计数据足够支撑,就能够作比较。像关公、唐王、妈祖、女娲、五显大帝等信仰的传播,都可以做统计。如果发现他们的扩张规律都有不一样的地方,那就很有意思。每份史料有不同的差别、偏见或问题,如果能综合研究,就可以用一份史料弥补另一份史料的缺点或偏见。

实践

关于实践,我有两个解答。对我来讲,我比较喜欢看人类学方面的著作,像有关非洲、拉丁美洲的人类学调查等等。尽管中西方都存在所谓的黑人(英语已经不能用这个词汇)偏见,但如果去了解非洲的社会,也会帮助我们来理解中国传统社会。我提倡我的学生看人类学的报告,这会丰富我们的分析能力和分析力量。另外,我反对使用“落后”这个概念。没有任何一个社会团体是没有素质、没有文化的,所有人都有自己文化。我可能不喜欢下层劳动者的文化,像唱歌、吃饭的方式等等,但是不能说他们没有文化。他们有他们自己的文化。我的文化也不见得比他们的高(我知道很多社会有一样的看法,但是我不同意)。落后、没有素质、没有文化等等,都是误解。我们需要去做传统农业的田野调查。法国历史学家马克·布洛赫说,研究中世纪就要去乡下,去看他们怎么做。历史学家研究某个地方,不了解它的农业是不可以的。我不懂大米,也不懂小米,因为荷兰没有小米。不过我懂土豆,也懂水利,因为荷兰有很多河流,爱吃土豆。研究某一个地方,就要研究这个地方的自然环境、农业、商业经营等。看人类学成果的目的之一,就是提高我们的想象力。这很重要,历史学家需要想象力。每个人都不可能掌握所有的知识,总是需要想象力来补充。

另外一个实践的方面就是做研究的实践。 基本上我就不用很客气。在日本留学的时候这个就产生了问题。 我举个例子,一个很好听的日语词汇“远虑(enryō)”,意思是顾虑。这个就影响他们的学术交流、社会沟通,也会影响我们留学生跟日本的沟通。 学语言就是经常说错,了解新的文化也是经常不礼貌。幸亏我不存在这样的顾虑,不怕跟人沟通,也不怕误解别人。对我来讲,实践就是怎么处理研究。我最大的困难是想法太多,是怎么把这些想法写成文章、写成书。我会写纯学术的东西,但不太会迎合写别人喜欢看的东西。使用汉语,还需要把文言文史料先译成白话文,这又是另一个挑战。今天就不讲。

讲座现场嘉宾合影

(本文由上海师范大学历史系硕士研究生荆梦莹、都正丽整理,董圣兰老师修改,田海教授审定。)

转载请注明来自夏犹清装修公司,本文标题:《荷兰汉学家田海:我研究的不是民间信仰,是中国传统社会》

京ICP备2025104030号-3

京ICP备2025104030号-3

还没有评论,来说两句吧...